2018年04月26日

MP412 REX 製作2

どもー、ハンマーです。

前回の続きです。

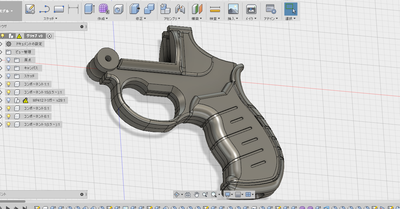

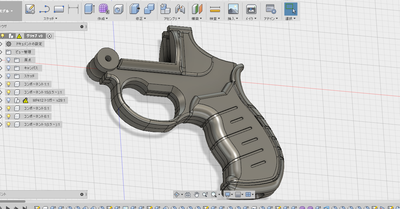

前回、フロント部が出来たので今回は新規にグリップ部を作っていきます。

これは適当に作ったやつ。

まず、ブレイクオープンさせることを考え一番しっくりくるシリンダースペースを調べます。

そしたら、前作の形状を参考にせず、ヒンジフレームと兼ね合いのある寸法以外は画像をトレースしてより実銃に近いグリップ形状を目指します。

グリップ形状は2パターン作りました。

ちなみに前作のと比べると若干形状が違います。

左が旧 右が新

さて、一番の問題はここから。

トリガーユニット制作

今回はより実物に近づけるため既製品のパーツは使用せず、トリガー、ハンマー、シリンダーロックなどをすべてオリジナルでつくります。

(死にそう)

また、メンテナンス性の向上やスプリングなどを規格品で設計します。(もっと死にそう)

既製品の寸法に囚われなく設計できますが、すべていちから設計になります…

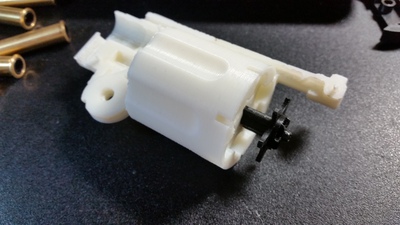

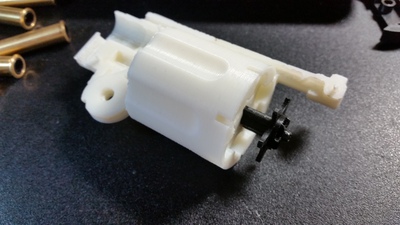

とりあえず、出来たやつ。

ここまで形が落ち着くまで3、4ヶ月…

各パーツ数十個ずつの試作型。CADだけのも含めたら100こえる…

そのなかでも、トリガーとハンマーの噛み合わせがヤベー。ヤベーしか言えない…

ほんとに実銃とかの設計した人頭狂ってる(誉め言葉)

リボルバーの構造は単純とか言われますが、実際すごく繊細。設計は単純じゃない…

(作ればわかる)

まぁ、ほかにもいろいろありました。

そんな事より各パーツを紹介しまーす!

トリガー

独特な形状をしています。オリジナルだからね。

実銃のなかでも、トリガーの回転軸とハンマーの回転軸までの距離は長そう。

そしてそして、トリガースプリングをなんとコイルスプリングにしてみました!

ほとんどのリボルバーのエアガンではキックバネが使われていますが、分解、特に組み立ての際イライラしませんか?

(稀に指切るし)

ハンマー

正直、ハンマーの形状は謎。

横から以外の画像がなかったので、Googleの画像検索で出てきたCGとかを見ながらオリジナルで設計しました。

機構は6割マルイ、残り4割は存在する実銃や他のトイガンを参考にオリジナルで作りました。

その他はこんな感じ。

そして忘れてならない、ユニットフレーム

裏にガスルートがあります。

別パーツでふたをしてアセトンで接着させます。

ここまでは出来ました。

ただ、基本ブログでは過去形なのですがユニットフレームは今現在もシリンダーとの噛み合わせが納得いかないので進行形です。(やばいです)

まだまだ、つづきます。

前回の続きです。

前回、フロント部が出来たので今回は新規にグリップ部を作っていきます。

これは適当に作ったやつ。

まず、ブレイクオープンさせることを考え一番しっくりくるシリンダースペースを調べます。

そしたら、前作の形状を参考にせず、ヒンジフレームと兼ね合いのある寸法以外は画像をトレースしてより実銃に近いグリップ形状を目指します。

グリップ形状は2パターン作りました。

ちなみに前作のと比べると若干形状が違います。

左が旧 右が新

さて、一番の問題はここから。

トリガーユニット制作

今回はより実物に近づけるため既製品のパーツは使用せず、トリガー、ハンマー、シリンダーロックなどをすべてオリジナルでつくります。

(死にそう)

また、メンテナンス性の向上やスプリングなどを規格品で設計します。(もっと死にそう)

既製品の寸法に囚われなく設計できますが、すべていちから設計になります…

とりあえず、出来たやつ。

ここまで形が落ち着くまで3、4ヶ月…

各パーツ数十個ずつの試作型。CADだけのも含めたら100こえる…

そのなかでも、トリガーとハンマーの噛み合わせがヤベー。ヤベーしか言えない…

ほんとに実銃とかの設計した人頭狂ってる(誉め言葉)

リボルバーの構造は単純とか言われますが、実際すごく繊細。設計は単純じゃない…

(作ればわかる)

まぁ、ほかにもいろいろありました。

そんな事より各パーツを紹介しまーす!

トリガー

独特な形状をしています。オリジナルだからね。

実銃のなかでも、トリガーの回転軸とハンマーの回転軸までの距離は長そう。

そしてそして、トリガースプリングをなんとコイルスプリングにしてみました!

ほとんどのリボルバーのエアガンではキックバネが使われていますが、分解、特に組み立ての際イライラしませんか?

(稀に指切るし)

ハンマー

正直、ハンマーの形状は謎。

横から以外の画像がなかったので、Googleの画像検索で出てきたCGとかを見ながらオリジナルで設計しました。

機構は6割マルイ、残り4割は存在する実銃や他のトイガンを参考にオリジナルで作りました。

その他はこんな感じ。

そして忘れてならない、ユニットフレーム

裏にガスルートがあります。

別パーツでふたをしてアセトンで接着させます。

ここまでは出来ました。

ただ、基本ブログでは過去形なのですがユニットフレームは今現在もシリンダーとの噛み合わせが納得いかないので進行形です。(やばいです)

まだまだ、つづきます。

2018年04月15日

MP412 REX 製作1

どうも、ハンマーです。

前回のMP412 REXを作ってみた、で一応は完成はしたMP412 REX。

しかし、満足出来なかった。

やっぱり、「かたち」が違うんです。かたちが…

それと、自動排莢機能。やってみたいよね!

前作の運用結果や新たに得た技術を用いてやっていきます!

今回の設計仕様は

・自動排莢機能

・メンテナンス性向上のため、機関部をユニット化

・スプリング、ネジは手に入りやすい規格を使用

・寸法は前作と新たにトレースして、より実物大に

・↑ただし、ガスタンクの関係よりデフォルメあり

・バレル、チャンバーパッキン、カート、ガスタンク以外は新規造形

・初速0.25gで60m/s後半で25mでマンターゲットに当てられる精度

お、多い…。

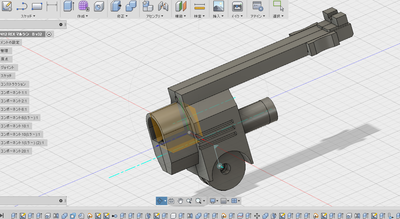

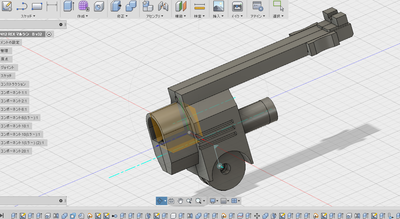

とりあえずCADをつくります。

まず、中心となるシリンダーを設計していきます。

今作では、よりリアルで特殊なノズル機構を必要しない、マルシンの357カートを基準に設計していきます。その他は前作と同じくマルイパイソンでいきます。

できた。シリンダーロックの溝が特徴的ですね。

これを基準にヒンジフレーム、バレル、チャンバーも順々に作っていきます。

続いて、ヒンジフレーム部。

構造は前作を少し改良を加えて設計。

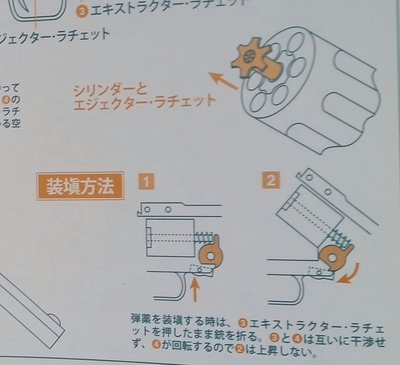

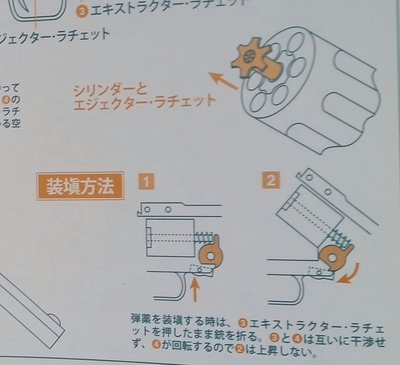

ここで、自動排莢を可能にする機構を考える。とりあえずスコフィールドリボルバーを参考にした機構で動くようにします。

(世界の銃 パーフェクトバイブル③ p.54参照)

エジェクターが押し出せました。

そしてチャンバーも新規造形します。

(左:自作REX用 右:マルイパイソン)

バレル、チャンバーパッキンは前作と同じマルイパイソンのものを使用します。マルイ純正チャンバーを参考に、よりシンプルな形で設計。チャンバー形状をシンプルにすることによってヒンジフレーム部の内部構造も前作よりシンプルに出来ました。

バレル部の構造もヒンジフレームに合わせた変更のみで前作と同じ。

ここで、ヒンジフレーム、バレルで前作とまったく異なり、パーツを左右に分け2つパーツとして設計しました。

理由としては3Dプリンタの出力の問題。

前作にて見栄え重視したら

強度が~…

強度重視でいったら

見栄えが~…(底面が汚い)

こうすることによって3Dプリンタ出力でのパーツ表面の見栄えと強度の両立が可能になりました。

それと、生産性の問題。

レジンキャストや射出成形(ムリだけど)またCNCを用いて製作することを考えた場合を考慮するとこうなりました。

すべり出しは順調です!

いまのところまでは問題なく出来ました。

しかーし、いっぱい問題が出てきます。

次回へつづく

前回のMP412 REXを作ってみた、で一応は完成はしたMP412 REX。

しかし、満足出来なかった。

やっぱり、「かたち」が違うんです。かたちが…

それと、自動排莢機能。やってみたいよね!

前作の運用結果や新たに得た技術を用いてやっていきます!

今回の設計仕様は

・自動排莢機能

・メンテナンス性向上のため、機関部をユニット化

・スプリング、ネジは手に入りやすい規格を使用

・寸法は前作と新たにトレースして、より実物大に

・↑ただし、ガスタンクの関係よりデフォルメあり

・バレル、チャンバーパッキン、カート、ガスタンク以外は新規造形

・初速0.25gで60m/s後半で25mでマンターゲットに当てられる精度

お、多い…。

とりあえずCADをつくります。

まず、中心となるシリンダーを設計していきます。

今作では、よりリアルで特殊なノズル機構を必要しない、マルシンの357カートを基準に設計していきます。その他は前作と同じくマルイパイソンでいきます。

できた。シリンダーロックの溝が特徴的ですね。

これを基準にヒンジフレーム、バレル、チャンバーも順々に作っていきます。

続いて、ヒンジフレーム部。

構造は前作を少し改良を加えて設計。

ここで、自動排莢を可能にする機構を考える。とりあえずスコフィールドリボルバーを参考にした機構で動くようにします。

(世界の銃 パーフェクトバイブル③ p.54参照)

エジェクターが押し出せました。

そしてチャンバーも新規造形します。

(左:自作REX用 右:マルイパイソン)

バレル、チャンバーパッキンは前作と同じマルイパイソンのものを使用します。マルイ純正チャンバーを参考に、よりシンプルな形で設計。チャンバー形状をシンプルにすることによってヒンジフレーム部の内部構造も前作よりシンプルに出来ました。

バレル部の構造もヒンジフレームに合わせた変更のみで前作と同じ。

ここで、ヒンジフレーム、バレルで前作とまったく異なり、パーツを左右に分け2つパーツとして設計しました。

理由としては3Dプリンタの出力の問題。

前作にて見栄え重視したら

強度が~…

強度重視でいったら

見栄えが~…(底面が汚い)

こうすることによって3Dプリンタ出力でのパーツ表面の見栄えと強度の両立が可能になりました。

それと、生産性の問題。

レジンキャストや射出成形(ムリだけど)またCNCを用いて製作することを考えた場合を考慮するとこうなりました。

すべり出しは順調です!

いまのところまでは問題なく出来ました。

しかーし、いっぱい問題が出てきます。

次回へつづく